土地や建物

空き家になった実家を処分するタイミングは?

日本は、世界一の長寿国。しかし、平均寿命と健康寿命の差は男性が9.13年、女性は12.68年と大きいことから、相続の前に実家をどうするのかという問題が発生するケースが増えています。

不動産の売却には「所有者」の意思が必要

不動産取引において「所有者の意思」というのは、非常に重要な意味合いがあります。「親が売りたいと思っている」といくら子が主張しても、それが証明できなければ親の家を売ることはできません。所有者が認知症などを発症し、意思を示す能力が損なわれていると判断されれば、たとえ売買契約を結んだとしても無効になってしまいます。意思を示す能力がなければ、代理人に委任することもできません。

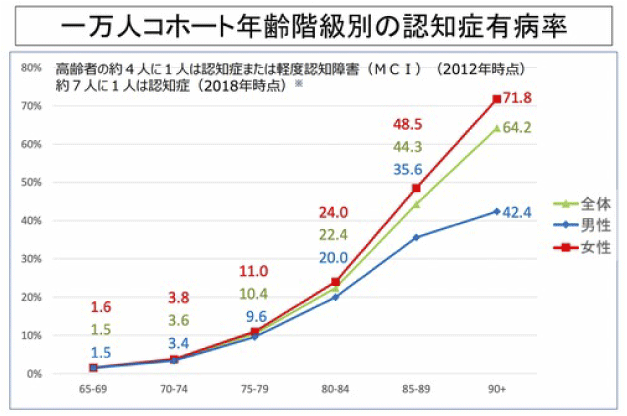

厚生労働省によれば、65歳以上の4人に1人は認知症または軽度認知障害を発症しています。認知症になると、不動産のみならず、預貯金などの資産がすべて“凍結”する恐れもあります。金融機関は当事者を資産を守るため、たとえ子であっても、当事者に代わって預金の引き出しや口座を解約することを認めません。

とはいえ、所有者が認知症を発症したら、どうやっても不動産が売れないということではなく「成年後見制度」を利用すれば、所有者の意思が確認できない状況においても、後見人が不動産を売却したり、預貯金を引き出したりすることができます。しかし、認知症発症後に後見人を選任する場合は、家族ではない第三者が後見人になることもあります。また、後見人の役割は、被後見人の財産を管理すること。「マイホーム」は被後見人にとって重要な財産であることから、売却には家庭裁判所の許可が必要です。

日頃から親(所有者)の意思を確認しておくことが大切

親が介護施設に入ったり、認知症疑いがみられたりしたとき、スムーズに実家を売却するには、日頃から親の意思や体調の変化を確認しておくことが何より大切です。

介護施設に入ったら家を売却するのか

認知症を発症したらどうするのか

介護費用をどのように捻出するのか

このようなことは、なかなか親には聞きづらいもの。しかし、親のため、自分たちの将来を考えるためには、とても大事なことです。親も、できる限り子どもたちには負担をかけたくないと考えているものです。「どうするの?」ではなく「どうしたい?」と、親の意向・希望を聞く気持ちで話を切り出してみましょう。親が元気なうちであれば、後見人を指定できる任意後見制度を選択することもできます。

「近居」という選択肢

親の意思や体調の変化は、遠く離れて暮らしていてはなかなか知り得ないもの。そこで今、注目されているのが親子の近居です。近居とはつまり、親子が近くに住むこと。「同居や二世帯住宅にはちょっと抵抗がある……」という場合にも、近居であれば完全に生活や家計を分けることができ“程良い”距離感が保てます。必要なときにお互いが助け合うことができるため、双方にとって経済的、精神的なメリットが大きい暮らし方だといえるでしょう。

まとめ

たとえ子であっても、親(所有者)の意志が確認できなければ実家を売却することはできません。

先のことを家族で話し合うのは、将来をより良くするため。後回しにせず、親の意思を確認しておきましょう。